На главную страницу Библиотеки

Начало | Пред. |

1

2

3

4

5

|

След. |

Конец

Особенные черты психологического портрета коллекционера-нумизмата (заметки старого собирателя). Полищук Ю.Ф.

Особенные черты психологического портрета коллекционера-нумизмата (заметки старого собирателя). Полищук Ю.Ф.

Нумизматы - это люди, хорошо знающие монеты, но плохо осведомленные о себе подобных и о своих возможностях. Те, кто увлекается нумизматикой давно, знают: в советское время у нумизматов была плохая общественная репутация. Их считали если уж не теми, по ком «плачет тюрьма», то уж обязательно относили к категории к таковым тяготевшим. А если добавить, что и в семье, да и в обществе, к нумизматам относились часто презрительно - не делом, де, занят мужик, то собиратель порой вообще оказывался в положении изгоя, как среди своих родных, так и в общественном окружении.

Прочитано 155 раз(а)

Вклад Императрицы Екатерины II в развитие русского медальерного искусства. Гаврилова Л.М.

Вклад Императрицы Екатерины II в развитие русского медальерного искусства. Гаврилова Л.М.

Наследие Екатерины II в области медальерного искусства, тесно связанное с занятиями императрицы русской историей, составляет неотъемлемую часть русской культуры и отечественной историографии. Вместе с тем в имеющейся литературе оно не получило должного освещения и малоизвестно широкому кругу читателей [1].

В России второй половины XVIII в. медаль становится наглядным средством демонстрации успехов и побед России, проводником государственной идеологии. Годы правления Екатерины II уникальны в плане отражения в медальерном искусстве ее внутренней и внешней политики, создания серий медалей по интерпретации истории России.

Прочитано 175 раз(а)

Великая Отечественная война в российской нумизматике. Навстречу 80-летию Великой Победы. Якобашвили М.М. Статья из журнала «Человек и закон» № 1, январь 2025 г.

Великая Отечественная война в российской нумизматике. Навстречу 80-летию Великой Победы. Якобашвили М.М. Статья из журнала «Человек и закон» № 1, январь 2025 г.

Одержанная в Великой Отечественной войне победа является гордостью нашего народа, совершившего настоящий подвиг, отстояв в боях с фашистской Германией и ее союзниками независимость нашей Родины. День Победы является самым всенародным и главным праздником страны. Неудивительно, что такое значимое событие в истории страны и ее народа нашло отражение в памятных и юбилейных монетах.

Всего в СССР и Российской Федерации с 1965 по 2024 год отчеканено более 200 монет, посвященных Великой Отечественной войне.

Прочитано 172 раз(а)

Новый тип деньги Василия Ивановича Ярославского. Зайцев В.В., Титов Г.А.

Новый тип деньги Василия Ивановича Ярославского. Зайцев В.В., Титов Г.А.

Монеты ярославского князя Василия Ивановича были впервые выделены Н.Д. Мец. Ею описывалось две разновидности денег этого правителя, относящиеся к одному типу, и связанные между собой общим штемпелем с изображением птицы и круговой надписью «КНЯЗЬ ВАСИЛЕИ ИВА» (Мец Н.Д., 1960. С. 140. № 19,20). На оборотной стороне монет имелось изображение грифона с поднятыми вверх крыльями, причем один из этих штемпелей был связан также с монетами Александра Федоровича Ярославского (рис. 1). Именно это обстоятельство и позволило Н.Д. Мец надежно связать денги с именем Василия Ивановича, имевшие ранее в нумизматической литературе ошибочную атрибуцию (Чертков А.Д., 1834. С. 139. № 283; Шуберт Ф. Ф.. 1843. № 189; Сонцов Д., 1860. С. 49. № 11; Гуттен-Чапский Э. К., 1875. C. 13,14. № 41), с чеканом Ярославского княжества.

Прочитано 233 раз(а)

Нумизматическая коллекция Ленинградского монетного двора. Моисеенко Н.С.

Нумизматическая коллекция Ленинградского монетного двора. Моисеенко Н.С.

На протяжении всего советского периода численность нумизматической коллекции музея Монетного двора (состоящей не только из монет и медалей, штемпельного и гуртопечатного инструмента, а также эскизных проектов) постоянно менялась. Начав формироваться ещё при Петре I, собрание отечественных и зарубежных монет и медалей в первые годы XX в. насчитывало более чем 7500 экземпляров [1]. Однако бурные события 1917-1918 гг. привели к потере значительной части не только архивных материалов по монетному делу XVIII-XIX вв., но и 120 ящиков с экспонатами и инструментом, хранившихся в Минцкабинете и Медальерной палате [2].

Прочитано 142 раз(а)

Грейдинг монет. Краткая история грейдинга. ЦИКЦ (Центр исследований культурных ценностей)

Грейдинг монет. Краткая история грейдинга. ЦИКЦ (Центр исследований культурных ценностей)

В случае с монетами, как и с любыми другими предметами коллекционирования важнейшее значение имеет их состояние. Современный коллекционер старается положить в коллекцию монету наивысшей сохранности в соответствии со своими возможностями. Понятие о том, каким способом была изготовлена монета, дает нам понимание ее индивидуальных характеристик. Эти знания также служат ориентиром определения степени сохранности и позволяют соотнести разные монеты между собой.

Прочитано 276 раз(а)

10 рублей (один червонец) 2023 г. ММД 100 лет золотому сеятелю 1923-2023: разновидность с точкой. ННР (Национальный нумизматический реестр)

10 рублей (один червонец) 2023 г. ММД 100 лет золотому сеятелю 1923-2023: разновидность с точкой. ННР (Национальный нумизматический реестр)

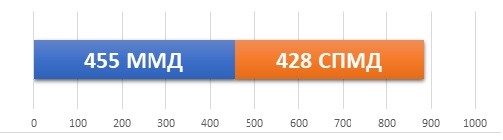

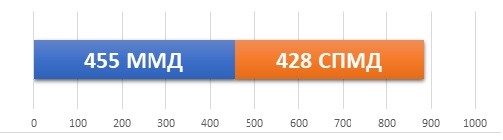

К 100-летию выпуска первой золотой советской монеты Банк России в январе 2023 года выпустил в обращение золотую инвестиционную монету номиналом 10 Рублей «Золотой червонец» (каталожный номер 5214-0009). Чеканка монет осуществлялась как на Московском монетном дворе, так и на Санкт-Петербургском.

Прочитано 261 раз(а)

Золотые 5 рублей 1798-1801 гг. Императора Павла I: «НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЯНИ ТВОЕМУ». ННР (Национальный нумизматический реестр)

Золотые 5 рублей 1798-1801 гг. Императора Павла I: «НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЯНИ ТВОЕМУ». ННР (Национальный нумизматический реестр)

При Императоре Павле I монеты Российской Империи почти сразу подверглись изменению. С 1796 года производится чеканка золотой банковой монеты 94 2/3 пробы, вместо червонцев 94 пробы. Внешний вид монет кардинально меняется - император отменяет портретную чеканку, возможно, из-за комплекса по поводу своей внешности.

Прочитано 202 раз(а)

О так называемых пронских монетах с «Ф» образной тамгой. Колызин А.М.

О так называемых пронских монетах с «Ф» образной тамгой. Колызин А.М.

Среди русских монет удельно-вечевого периода существует немногочисленная группа, на которых с одной стороны надчеканена тамга рязанского типа, с часто прослеживаемыми изображениями в каждом из её завитков человеческих голов, обращенных друг к другу, а на другой стороне имеется малая «Ф»-образная тамга, вокруг которой выполнена круговая надпись «печать князя великого», «печать князя», «князя великого». Чеканены они по весовой норме денег конца XIV в. вел. кн. рязанского Олега Ивановича (1350-1402).

Прочитано 1013 раз(а)

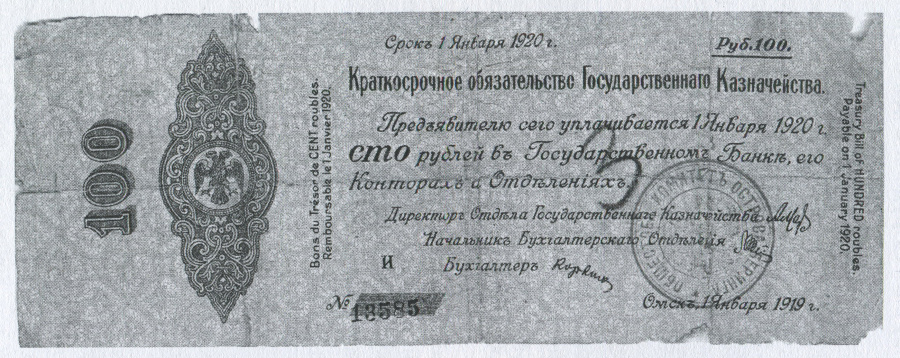

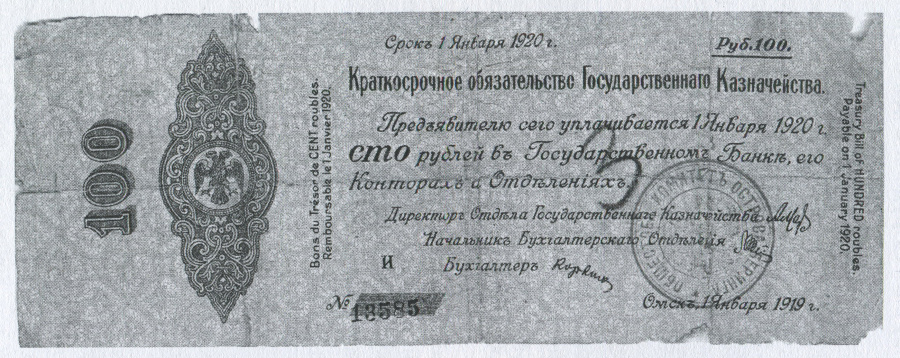

Денежный знак острова Беринга. Шиканова И.С.

Денежный знак острова Беринга. Шиканова И.С.

Публикуется чрезвычайно редкий знак (RRR) острова Беринга [1]. Он представляет собой Краткосрочное обязательство Государственного Казначейства А.В.Колчака в 100 руб. На лицевой стороне знака оттиснута красная печать: «Общественный комитет острова Беринга».

Прочитано 295 раз(а)

Начало | Пред. |

1

2

3

4

5

|

След. |

Конец

Array

(

[ID] => 6

[~ID] => 6

[TIMESTAMP_X] => 15.02.2025 13:38:46

[~TIMESTAMP_X] => 15.02.2025 13:38:46

[IBLOCK_TYPE_ID] => st

[~IBLOCK_TYPE_ID] => st

[LID] => s1

[~LID] => s1

[CODE] => library

[~CODE] => library

[API_CODE] =>

[~API_CODE] =>

[NAME] => Библиотека

[~NAME] => Библиотека

[ACTIVE] => Y

[~ACTIVE] => Y

[SORT] => 500

[~SORT] => 500

[LIST_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/lib/index.php?ID=#IBLOCK_ID#

[~LIST_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/lib/index.php?ID=#IBLOCK_ID#

[DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/lib/#ID#/

[~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/lib/#ID#/

[SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/lib/list.php?SECTION_ID=#ID#

[~SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/lib/list.php?SECTION_ID=#ID#

[PICTURE] =>

[~PICTURE] =>

[DESCRIPTION] => Новое в библиотеке

[~DESCRIPTION] => Новое в библиотеке

[DESCRIPTION_TYPE] => text

[~DESCRIPTION_TYPE] => text

[RSS_TTL] => 24

[~RSS_TTL] => 24

[RSS_ACTIVE] => Y

[~RSS_ACTIVE] => Y

[RSS_FILE_ACTIVE] => N

[~RSS_FILE_ACTIVE] => N

[RSS_FILE_LIMIT] =>

[~RSS_FILE_LIMIT] =>

[RSS_FILE_DAYS] =>

[~RSS_FILE_DAYS] =>

[RSS_YANDEX_ACTIVE] => N

[~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N

[XML_ID] =>

[~XML_ID] =>

[TMP_ID] =>

[~TMP_ID] =>

[INDEX_ELEMENT] => Y

[~INDEX_ELEMENT] => Y

[INDEX_SECTION] => Y

[~INDEX_SECTION] => Y

[WORKFLOW] => N

[~WORKFLOW] => N

[BIZPROC] => N

[~BIZPROC] => N

[SECTION_CHOOSER] => L

[~SECTION_CHOOSER] => L

[VERSION] => 1

[~VERSION] => 1

[LAST_CONV_ELEMENT] => 0

[~LAST_CONV_ELEMENT] => 0

[EDIT_FILE_BEFORE] =>

[~EDIT_FILE_BEFORE] =>

[EDIT_FILE_AFTER] =>

[~EDIT_FILE_AFTER] =>

[SECTIONS_NAME] => Разделы

[~SECTIONS_NAME] => Разделы

[SECTION_NAME] => Раздел

[~SECTION_NAME] => Раздел

[ELEMENTS_NAME] => Элементы

[~ELEMENTS_NAME] => Элементы

[ELEMENT_NAME] => Элемент

[~ELEMENT_NAME] => Элемент

[LIST_MODE] =>

[~LIST_MODE] =>

[SOCNET_GROUP_ID] =>

[~SOCNET_GROUP_ID] =>

[RIGHTS_MODE] => E

[~RIGHTS_MODE] => E

[SECTION_PROPERTY] => N

[~SECTION_PROPERTY] => N

[PROPERTY_INDEX] => N

[~PROPERTY_INDEX] => N

[CANONICAL_PAGE_URL] =>

[~CANONICAL_PAGE_URL] =>

[REST_ON] => N

[~REST_ON] => N

[EXTERNAL_ID] =>

[~EXTERNAL_ID] =>

[LANG_DIR] => /

[~LANG_DIR] => /

[SERVER_NAME] => www.staraya-moneta.ru

[~SERVER_NAME] => www.staraya-moneta.ru

[USER_HAVE_ACCESS] => 1

[SECTION] =>

[ITEMS] => Array

(

[0] => Array

(

[SHOW_COUNTER] => 155

[~SHOW_COUNTER] => 155

[ID] => 251726

[~ID] => 251726

[IBLOCK_ID] => 6

[~IBLOCK_ID] => 6

[IBLOCK_SECTION_ID] =>

[~IBLOCK_SECTION_ID] =>

[NAME] => Особенные черты психологического портрета коллекционера-нумизмата (заметки старого собирателя). Полищук Ю.Ф.

[~NAME] => Особенные черты психологического портрета коллекционера-нумизмата (заметки старого собирателя). Полищук Ю.Ф.

[ACTIVE_FROM_X] =>

[~ACTIVE_FROM_X] =>

[ACTIVE_FROM] =>

[~ACTIVE_FROM] =>

[TIMESTAMP_X] => 24.06.2025 13:23:38

[~TIMESTAMP_X] => 24.06.2025 13:23:38

[DETAIL_PAGE_URL] => /lib/251726/

[~DETAIL_PAGE_URL] => /lib/251726/

[LIST_PAGE_URL] => /lib/index.php?ID=6

[~LIST_PAGE_URL] => /lib/index.php?ID=6

[DETAIL_TEXT] => Нумизматы - это люди, хорошо знающие монеты, но плохо осведомленные о себе подобных и о своих возможностях. Те, кто увлекается нумизматикой давно, знают: в советское время у нумизматов была плохая общественная репутация. Их считали если уж не теми, по ком «плачет тюрьма», то уж обязательно относили к категории к таковым тяготевшим. А если добавить, что и в семье, да и в обществе, к нумизматам относились часто презрительно - не делом, де, занят мужик, то собиратель порой вообще оказывался в положении изгоя, как среди своих родных, так и в общественном окружении.

Наблюдения по этой теме и побудили автора заняться: во-первых, рассуждениями о том, что из себя представляет нумизмат как личность и какова его польза для общества, и во-вторых - по возможности эту личность поддержать и похвалить. Хотя бы в частичную компенсацию за упомянутые порицания и охаивания этих людей. Ниже автор попытается высказать свою точку зрения на данный предмет и выяснить, что же ему удалось сказать в защиту коллекционеров-любителей.

Начнем рассуждения с того, откуда же у человека берется нумизматический, да и вообще коллекционерский, порыв?

Наиболее популярный, бытующий в массах, ответ: это - чувство возникает из жажды наживы. Собиратели, по мнению многих это стяжатели. Но как мы убедимся в дальнейшем, все не так просто. Правда, для некоторых видов собирательства молва делает исключение. Например, если человек коллекционирует произведения прикладного искусства или живописные произведения, то тут присутствует благородство и одухотворенные порывы. Ну, а коль монеты - какой дурак не поймет, в чем дело? Хотя всем известно, что среди собирателей произведений искусства можно часто встретить торговцев, а порой и спекулянтов.

Всем известно, что в самом что ни на есть начальном возрасте, когда маленькому человеку всего несколько лет, - стремление к собирательству есть абсолютно у всех детей. У одних, правда, оно столь мимолетно, что может длиться всего неделю, у других продолжается всю жизнь. И тем не менее оно все равно есть и у одних и у других. Предметы коллекционирования могут быть какие угодно: яркие бумажки, стекляшки, камешки, веточки, листики, пивные и лимонадные бутылочки и само собой монетки, короче - всякая всячина.

Чем же объяснить такую распространенность увлечения собирательством. На наш взгляд, этот феномен является проявлением характера человека, проистекает из психологии человеческой особи, стремящейся к самовыражению в неуемном желании что-то делать, чем-то заниматься. Однако такое объяснение может показаться малоубедительным.

Во всем этом должен быть какой-то смысл. И давайте попробуем угадать - какой именно? Ответ может вывести нас на нечто весьма серьезное и достойное.

Если кто-то сохранил в своей памяти хотя бы частицу детских воспоминаний - есть такие люди, - то скажите: что именно вам в ту пору нравилось в собирательстве? Тем, кто не сохранил таких воспоминаний, подскажем: это было наслаждение от созерцания собранного. Разложить перед собой накопленные предметики - и смотреть на них. И это было увлекательно! Рассматривание этих объектов порождало радостное чувство и от их наличия и от возможности их сортировать, перекладывать и даже систематизировать.

Вот это-то и было крайне интересно. Как вы думаете, почему созерцание приносило удовольствие? Напрягитесь, догадайтесь! Это стоит того. Возможно одно объяснение - детская душа наслаждалась гармонией собранных предметов, которая побуждала это существо к их разбору или систематизации, а может быть, подсказывала пути их практического применения. Ведь лежащие вместе одинаковые и вместе с тем, в рамках одинаковости, разнообразные предметы - это и есть воплощение гармонии. Гармония и есть разнообразие, многообразие, подчиненное единообразному. Нет этого подчинения - перед вами груда предметов. Нет многообразия в подчиненности - все остальное нудная одинаковость.

Вот что, оказывается, лежит в основе основ коллекционирования - это эстетическое начало в человеке! И еще, оказывается - оно дремлет в душе каждого человека. Подтверждением этому является тот факт, что малышня поголовно занимается коллекционированием. Однако пойдем дальше избранной нами нумизматической дорогой.

Следующий вопрос: отчего тем не менее стремление к собирательству монет не остается на всю жизнь? Ответ вместе с тем довольно прост: подрастающего маленького человека окружает масса новых и сильных впечатлений, постоянно появляющихся в ходе его жизни и развития. Его притягивают к себе новые и новые «магниты» жизни. На него наваливаются и различные обязанности - чем дальше, тем больше. Наконец, более серьезное, соразмерное возрасту, коллекционирование начинает требовать денег - а где их взять?

И под воздействием этих обстоятельств жажда коллекционирования начинает ослабевать и сдает свои позиции. А эстетическое начало - тоже забивается в уголок. Вообще же заметим: в жизни практическое начало и практическая расчетливость и необходимость во всех видах подавляют эстетическое. Между ними возникает некая несовместимость.

Однако не у всех, вступающих в жизнь, возникают такие разногласия. Есть дети, наделенные эстетическим началом в большей степени, они обладают способностью наслаждаться гармонией сильнее других. Вот они-то и становятся страстными коллекционерами на всю жизнь, а некоторые - художниками, артистами, музыкантами, композиторами, поэтами и т.д. Для таких людей соединение эстетического и профессионального, жажда духовности становятся непременным спутником жизни. А если жизнь складывается так, что подобной гармонии нет, их тяготение к прекрасному остается неудовлетворенным, то бытие становится скучным и однообразным.

Таким образом, люди, продолжающие коллекционирование в течение жизни, в частности монет, как раз из числа эстетически особо одаренных. Да, они постепенно начинают ценить материальную сторону собирательства, «делать деньги» на нем - а как же иначе? Покажите нам брезгающих этим занятием, если оно возможно в сочетании с любимым занятием. Вы увидите, что за этим всегда следует страсть, жажда насладиться коллекционным материалом, восхититься им.

Нумизматы суть люди широких интересов и незаурядной, хотя, если так можно выразиться, иногда и беспорядочной эрудиции. Возьмите наугад десять несобирателей и десять собирателей - вторые будут знать много больше, их знания шире и разностороннее, чем у первых. Собирательство порождает любопытство - вот в этом-то его особенность. Собирательство очень развивающее занятие. Монета требует знать многое, с ней связанное, потребность в знании расширяется, словно круги на воде, захватывая новые и новые области. Автор этих строк впервые влился в круг нумизматов, еще когда Московское нумизматическое общество было всего лишь клубом и было загнано в «знаменитый» подвал на Профсоюзной улице, 29, где по стенам шли канализационные стояки, а коллекционеры вели свои обмены под шум беспрерывных спусков воды восьмиэтажного дома. В этом удивительном помещении автор этих строк узнал о российской истории больше, чем за время своей учебы на историческом факультете. Ибо у нумизматов знания были не чисто «научные», то есть в те времена - схематичные, а очень живые и красочные, изобиловавшие разного рода деталями и подробностями давно ушедшей жизни, что не очень то поощрялось в те годы официальной наукой.

Да что голословить! Сравните картину российской жизни первой трети XIX века по советским учебникам - и ее же, развернутую вокруг приключений со знаменитым Константиновским рублем! Если вам приходилось читать о нем у И.Г. Спасского или В.В. Бартошевича, то вы увидите политические и бытовые нравы тогдашнего Петербурга несравненно ярче и полнее, чем во многих тогдашних научных «трудах». Этот нумизматический сюжет вполне может конкурировать с гоголевским.

Автора этих заметок, посещающего встречи коллекционеров до сих пор, впечатляет и умиляет такой контраст. Наслушаешься, бывало, перетолка в нумизматической среде и затем, пребывая где-нибудь еще на остановке, на рынке или даже в «культурной точке» типа театра, совсем по-иному внимаешь тамошнему бытовому разговору. Боже, какая разница! Нумизматический колорит споров бывал горяч, с большой приправой юмора, многотемен и искрометен. Бытовой же, в котором отсутствовали элементы нумизматической подоплеки, - был тускл и зауряден. «Ненумизматы» сплошь да рядом не знают, о чем говорить, в нумизматической же толпе этой трудности никогда не возникает. Там частенько возникает иное - переспорить, перекраснобайствовать.

Да, кстати - нумизматы говорят и владеют языком лучше и красочнее, чем прочий народ. И это совершенно точно. Они просто совершенно по-иному все подмечают и оценивают, в том числе и себя. И абсолютно ясно, откуда все это берется. Язык - производственное орудие нумизмата. Ему постоянно надо убеждать, опровергать, настаивать, отстаивать и полемизировать. Форма нумизматического обмена требует не только знаний, но и качественного «языкового сопровождения». Среди собирателей всегда были и есть личности, которым особо везет, - все их знают и как приобретателей или, наоборот, «реализаторов». А отчего? Многие считают - мол, везунки. Однако такой поверхностный вывод совершенно несправедлив. Напрасна такая желчность.

Завидующие лучше бы вслушались - эти везунки суть великие мастера убеждать. Они и психологи и цицероны одновременно. Не знаю, помнит ли кто подвизавшегося в собирательской среде в 1960-1970 годы рыжего Евгения Злобенко. Вот это, я вам скажу, был соловей по части уговариваний! Скажем, нужно было ему продать монету. Для настоящего, не наделенного богатством, собирателя это был единственный способ приобрести что-то нужное для себя взамен проданного, и совершенно несправедливо такой поступок считать актом барышничества. И вот, как помню, начинался Женькин «сеанс обволакивания потенциального покупателя». Надо было присутствовать при этом! Слышался проникновенный голос: «Вы не представляете, что для вас будет представлять эта отличная монета! Вот вы пришли с работы расстроенный, или домашняя атмосфера нерадостна. Уединились с монетой, поразглядывали ее, полюбовались - сразу облегчение. Сердечникам, имеющим хорошую монету, валидол не нужен - она лечит и успокаивает лучше. Искренне советую - купите. Сто раз выручит…». И в трех случаях из четырех Женькин прием - а у него аналогичных было много - всегда срабатывал.

А еще рискну высказать такое предположение: нумизмат в среднем живет на много дольше. Доказать нечем - статистики на этот счет, конечно, нет. Но ведь известно: люди с азартом - долгожители. Эмоции продлевают земное существование.

Между прочим, люди какой профессии живут дольше? Говорят, дирижеры, поскольку они предельно эмоциональны. Возможно, и так.

Помимо этого общего соображения автор опирается и на личные наблюдения. А они заключаются в следующем: нумизматы преклонных лет, как правило, выглядят моложавее своих не увлеченных коллекционированием однолеток. Меньше дряхлости, больше живости. Они более устойчивы к неблагоприятным условиям. Скажем, нормальный пожилой человек в ранее упомянутом клубе на Профсоюзной, пробыв в помещении некоторое время, вскорости грохнулся бы без чувств, а преклоннейших лет собиратели в практически бескислородной атмосфере могли пробыть более трех часов и чувствовали себя как рыба в воде. Да и сегодня на Таганской площади возле магазина «Нумизмат», где собирается толкучка, можно видеть ту же картину. Есть там с полдесятка персон в преклонном возрасте - за семьдесят. Нужно учесть, что летом на этом открытом месте дикое пекло - солнце жарит как на экваторе, да плюс чудовишный запах выхлопных газов, исходяший от совсем рядом расположенного Садового кольца. Зимой ледяной ветер и та же загазованность И вот эти ветераны почти не болеют. В то же время для пожилого человека пересечь Таганскую площадь в любое время года уже проблема, поскольку это большая нагрузка на организм человека.

Встречи нумизматов, организованные Московским нумизматическим обществом, носят, несомненно, совершенно другой характер. Цивилизованные условия предполагают и удобное проведение досуга и пополнение своих коллекционных собраний нужным материалом. На встречи коллекционеров-нумизматов приходят не только члены Общества, но и многие любители, да и просто любознательные москвичи. А то, что у Общества коллекционеров-нумизматов появилась возможность печатать нумизматическую литературу, чеканить памятные медали, знаки, жетоны, значки и т.д., делает деятельность коллекционеров более насыщенной и полезной, как для коллекционеров, так и для общества в целом. Встречи коллекционеров-любителей проходят в живой деловой атмосфере, привлекают людей, усматривающих в коллекционировании огромный смысл.

Конечно, нельзя отрицать, что в среду коллекционеров-нумизматов устремилось значительное число торговцев, стремящихся к наживе. Однако они составляют лишь незначительную часть присутствующих на собраниях Общества и не оказывают какого-либо решающего влияния на деятельность коллекционеров нумизматики. В целом же в новых условиях жизнь коллекционеров-нумизматов протекает интересно и достаточно плодотворно.

В заключение хотелось бы поделиться с читателями еще одним собственным открытием. На самом деле оно, конечно, не открытие обязательно где-нибудь, кем-нибудь это уже замечено, а может быть, и описано. Однако автор, не натолкнувшись на такое исследование, предпочитает придерживаться лестного для себя представления о первичности своих обобщений. Оно выглядит примерно так - у нумизматов-собирателей наблюдается вторая молодость. Что это за штука? Массу случаев видел, как собиратели бросали свое увлечение, входя во взрослую пору (времени нет, денег не хватает, голова другим занята и пр.). Бросали - а где-то после пятидесяти возобновляли свое увлечение, и с большим удовольствием. Почему так происходит? Скорее всего, услышите: либо от скучной жизни, либо нужда заставила: собирать, чтобы перепродать.

Верно и неверно. А может быть, потому, что человек, переваливая за пятьдесят, - вернее даже не человек, а его организм ошушает потребность в «энергизации» ввиду спада общего тонуса. Эта потребность в нас генетична, наследие древнейших времен, когда тонусный спад был опасной угрозой (в стаде-стае оттесняли на вторые роли, легче можно стать добычей и т.д.). Однако сейчас, когда тонусный спад не так опасен, как некогда, - энергетизация, им побуждаемая, вполне уместна и полезна.

Она укрепляет организм. Так вот, большинству людей эту потребность трудно удовлетворить (не находят способов).

У нумизмата же это средство всегда под рукой - пробудить в себе заново собирательский азарт. И полагая, что спасается от тоски или прирабатывает, он еще обновляет и себя. Возникает некий духовный подъем, и старение отодвигается.

В общем, с любой точки зрения быть собирателем - есть смысл. И они - коллекционеры, эти столь обычно выглядящие, обычно живущие, невысоко себя ставящие, часто ругаемые люди - суть все-таки люди некоторым образом избранные - люди, нашедшие себя и продлевающие себе жизнь и доставляющие эстетическое наслаждение окружающим.

И давайте так на себя и будем смотреть!

[~DETAIL_TEXT] => Нумизматы - это люди, хорошо знающие монеты, но плохо осведомленные о себе подобных и о своих возможностях. Те, кто увлекается нумизматикой давно, знают: в советское время у нумизматов была плохая общественная репутация. Их считали если уж не теми, по ком «плачет тюрьма», то уж обязательно относили к категории к таковым тяготевшим. А если добавить, что и в семье, да и в обществе, к нумизматам относились часто презрительно - не делом, де, занят мужик, то собиратель порой вообще оказывался в положении изгоя, как среди своих родных, так и в общественном окружении.

Наблюдения по этой теме и побудили автора заняться: во-первых, рассуждениями о том, что из себя представляет нумизмат как личность и какова его польза для общества, и во-вторых - по возможности эту личность поддержать и похвалить. Хотя бы в частичную компенсацию за упомянутые порицания и охаивания этих людей. Ниже автор попытается высказать свою точку зрения на данный предмет и выяснить, что же ему удалось сказать в защиту коллекционеров-любителей.

Начнем рассуждения с того, откуда же у человека берется нумизматический, да и вообще коллекционерский, порыв?

Наиболее популярный, бытующий в массах, ответ: это - чувство возникает из жажды наживы. Собиратели, по мнению многих это стяжатели. Но как мы убедимся в дальнейшем, все не так просто. Правда, для некоторых видов собирательства молва делает исключение. Например, если человек коллекционирует произведения прикладного искусства или живописные произведения, то тут присутствует благородство и одухотворенные порывы. Ну, а коль монеты - какой дурак не поймет, в чем дело? Хотя всем известно, что среди собирателей произведений искусства можно часто встретить торговцев, а порой и спекулянтов.

Всем известно, что в самом что ни на есть начальном возрасте, когда маленькому человеку всего несколько лет, - стремление к собирательству есть абсолютно у всех детей. У одних, правда, оно столь мимолетно, что может длиться всего неделю, у других продолжается всю жизнь. И тем не менее оно все равно есть и у одних и у других. Предметы коллекционирования могут быть какие угодно: яркие бумажки, стекляшки, камешки, веточки, листики, пивные и лимонадные бутылочки и само собой монетки, короче - всякая всячина.

Чем же объяснить такую распространенность увлечения собирательством. На наш взгляд, этот феномен является проявлением характера человека, проистекает из психологии человеческой особи, стремящейся к самовыражению в неуемном желании что-то делать, чем-то заниматься. Однако такое объяснение может показаться малоубедительным.

Во всем этом должен быть какой-то смысл. И давайте попробуем угадать - какой именно? Ответ может вывести нас на нечто весьма серьезное и достойное.

Если кто-то сохранил в своей памяти хотя бы частицу детских воспоминаний - есть такие люди, - то скажите: что именно вам в ту пору нравилось в собирательстве? Тем, кто не сохранил таких воспоминаний, подскажем: это было наслаждение от созерцания собранного. Разложить перед собой накопленные предметики - и смотреть на них. И это было увлекательно! Рассматривание этих объектов порождало радостное чувство и от их наличия и от возможности их сортировать, перекладывать и даже систематизировать.

Вот это-то и было крайне интересно. Как вы думаете, почему созерцание приносило удовольствие? Напрягитесь, догадайтесь! Это стоит того. Возможно одно объяснение - детская душа наслаждалась гармонией собранных предметов, которая побуждала это существо к их разбору или систематизации, а может быть, подсказывала пути их практического применения. Ведь лежащие вместе одинаковые и вместе с тем, в рамках одинаковости, разнообразные предметы - это и есть воплощение гармонии. Гармония и есть разнообразие, многообразие, подчиненное единообразному. Нет этого подчинения - перед вами груда предметов. Нет многообразия в подчиненности - все остальное нудная одинаковость.

Вот что, оказывается, лежит в основе основ коллекционирования - это эстетическое начало в человеке! И еще, оказывается - оно дремлет в душе каждого человека. Подтверждением этому является тот факт, что малышня поголовно занимается коллекционированием. Однако пойдем дальше избранной нами нумизматической дорогой.

Следующий вопрос: отчего тем не менее стремление к собирательству монет не остается на всю жизнь? Ответ вместе с тем довольно прост: подрастающего маленького человека окружает масса новых и сильных впечатлений, постоянно появляющихся в ходе его жизни и развития. Его притягивают к себе новые и новые «магниты» жизни. На него наваливаются и различные обязанности - чем дальше, тем больше. Наконец, более серьезное, соразмерное возрасту, коллекционирование начинает требовать денег - а где их взять?

И под воздействием этих обстоятельств жажда коллекционирования начинает ослабевать и сдает свои позиции. А эстетическое начало - тоже забивается в уголок. Вообще же заметим: в жизни практическое начало и практическая расчетливость и необходимость во всех видах подавляют эстетическое. Между ними возникает некая несовместимость.

Однако не у всех, вступающих в жизнь, возникают такие разногласия. Есть дети, наделенные эстетическим началом в большей степени, они обладают способностью наслаждаться гармонией сильнее других. Вот они-то и становятся страстными коллекционерами на всю жизнь, а некоторые - художниками, артистами, музыкантами, композиторами, поэтами и т.д. Для таких людей соединение эстетического и профессионального, жажда духовности становятся непременным спутником жизни. А если жизнь складывается так, что подобной гармонии нет, их тяготение к прекрасному остается неудовлетворенным, то бытие становится скучным и однообразным.

Таким образом, люди, продолжающие коллекционирование в течение жизни, в частности монет, как раз из числа эстетически особо одаренных. Да, они постепенно начинают ценить материальную сторону собирательства, «делать деньги» на нем - а как же иначе? Покажите нам брезгающих этим занятием, если оно возможно в сочетании с любимым занятием. Вы увидите, что за этим всегда следует страсть, жажда насладиться коллекционным материалом, восхититься им.

Нумизматы суть люди широких интересов и незаурядной, хотя, если так можно выразиться, иногда и беспорядочной эрудиции. Возьмите наугад десять несобирателей и десять собирателей - вторые будут знать много больше, их знания шире и разностороннее, чем у первых. Собирательство порождает любопытство - вот в этом-то его особенность. Собирательство очень развивающее занятие. Монета требует знать многое, с ней связанное, потребность в знании расширяется, словно круги на воде, захватывая новые и новые области. Автор этих строк впервые влился в круг нумизматов, еще когда Московское нумизматическое общество было всего лишь клубом и было загнано в «знаменитый» подвал на Профсоюзной улице, 29, где по стенам шли канализационные стояки, а коллекционеры вели свои обмены под шум беспрерывных спусков воды восьмиэтажного дома. В этом удивительном помещении автор этих строк узнал о российской истории больше, чем за время своей учебы на историческом факультете. Ибо у нумизматов знания были не чисто «научные», то есть в те времена - схематичные, а очень живые и красочные, изобиловавшие разного рода деталями и подробностями давно ушедшей жизни, что не очень то поощрялось в те годы официальной наукой.

Да что голословить! Сравните картину российской жизни первой трети XIX века по советским учебникам - и ее же, развернутую вокруг приключений со знаменитым Константиновским рублем! Если вам приходилось читать о нем у И.Г. Спасского или В.В. Бартошевича, то вы увидите политические и бытовые нравы тогдашнего Петербурга несравненно ярче и полнее, чем во многих тогдашних научных «трудах». Этот нумизматический сюжет вполне может конкурировать с гоголевским.

Автора этих заметок, посещающего встречи коллекционеров до сих пор, впечатляет и умиляет такой контраст. Наслушаешься, бывало, перетолка в нумизматической среде и затем, пребывая где-нибудь еще на остановке, на рынке или даже в «культурной точке» типа театра, совсем по-иному внимаешь тамошнему бытовому разговору. Боже, какая разница! Нумизматический колорит споров бывал горяч, с большой приправой юмора, многотемен и искрометен. Бытовой же, в котором отсутствовали элементы нумизматической подоплеки, - был тускл и зауряден. «Ненумизматы» сплошь да рядом не знают, о чем говорить, в нумизматической же толпе этой трудности никогда не возникает. Там частенько возникает иное - переспорить, перекраснобайствовать.

Да, кстати - нумизматы говорят и владеют языком лучше и красочнее, чем прочий народ. И это совершенно точно. Они просто совершенно по-иному все подмечают и оценивают, в том числе и себя. И абсолютно ясно, откуда все это берется. Язык - производственное орудие нумизмата. Ему постоянно надо убеждать, опровергать, настаивать, отстаивать и полемизировать. Форма нумизматического обмена требует не только знаний, но и качественного «языкового сопровождения». Среди собирателей всегда были и есть личности, которым особо везет, - все их знают и как приобретателей или, наоборот, «реализаторов». А отчего? Многие считают - мол, везунки. Однако такой поверхностный вывод совершенно несправедлив. Напрасна такая желчность.

Завидующие лучше бы вслушались - эти везунки суть великие мастера убеждать. Они и психологи и цицероны одновременно. Не знаю, помнит ли кто подвизавшегося в собирательской среде в 1960-1970 годы рыжего Евгения Злобенко. Вот это, я вам скажу, был соловей по части уговариваний! Скажем, нужно было ему продать монету. Для настоящего, не наделенного богатством, собирателя это был единственный способ приобрести что-то нужное для себя взамен проданного, и совершенно несправедливо такой поступок считать актом барышничества. И вот, как помню, начинался Женькин «сеанс обволакивания потенциального покупателя». Надо было присутствовать при этом! Слышался проникновенный голос: «Вы не представляете, что для вас будет представлять эта отличная монета! Вот вы пришли с работы расстроенный, или домашняя атмосфера нерадостна. Уединились с монетой, поразглядывали ее, полюбовались - сразу облегчение. Сердечникам, имеющим хорошую монету, валидол не нужен - она лечит и успокаивает лучше. Искренне советую - купите. Сто раз выручит…». И в трех случаях из четырех Женькин прием - а у него аналогичных было много - всегда срабатывал.

А еще рискну высказать такое предположение: нумизмат в среднем живет на много дольше. Доказать нечем - статистики на этот счет, конечно, нет. Но ведь известно: люди с азартом - долгожители. Эмоции продлевают земное существование.

Между прочим, люди какой профессии живут дольше? Говорят, дирижеры, поскольку они предельно эмоциональны. Возможно, и так.

Помимо этого общего соображения автор опирается и на личные наблюдения. А они заключаются в следующем: нумизматы преклонных лет, как правило, выглядят моложавее своих не увлеченных коллекционированием однолеток. Меньше дряхлости, больше живости. Они более устойчивы к неблагоприятным условиям. Скажем, нормальный пожилой человек в ранее упомянутом клубе на Профсоюзной, пробыв в помещении некоторое время, вскорости грохнулся бы без чувств, а преклоннейших лет собиратели в практически бескислородной атмосфере могли пробыть более трех часов и чувствовали себя как рыба в воде. Да и сегодня на Таганской площади возле магазина «Нумизмат», где собирается толкучка, можно видеть ту же картину. Есть там с полдесятка персон в преклонном возрасте - за семьдесят. Нужно учесть, что летом на этом открытом месте дикое пекло - солнце жарит как на экваторе, да плюс чудовишный запах выхлопных газов, исходяший от совсем рядом расположенного Садового кольца. Зимой ледяной ветер и та же загазованность И вот эти ветераны почти не болеют. В то же время для пожилого человека пересечь Таганскую площадь в любое время года уже проблема, поскольку это большая нагрузка на организм человека.

Встречи нумизматов, организованные Московским нумизматическим обществом, носят, несомненно, совершенно другой характер. Цивилизованные условия предполагают и удобное проведение досуга и пополнение своих коллекционных собраний нужным материалом. На встречи коллекционеров-нумизматов приходят не только члены Общества, но и многие любители, да и просто любознательные москвичи. А то, что у Общества коллекционеров-нумизматов появилась возможность печатать нумизматическую литературу, чеканить памятные медали, знаки, жетоны, значки и т.д., делает деятельность коллекционеров более насыщенной и полезной, как для коллекционеров, так и для общества в целом. Встречи коллекционеров-любителей проходят в живой деловой атмосфере, привлекают людей, усматривающих в коллекционировании огромный смысл.

Конечно, нельзя отрицать, что в среду коллекционеров-нумизматов устремилось значительное число торговцев, стремящихся к наживе. Однако они составляют лишь незначительную часть присутствующих на собраниях Общества и не оказывают какого-либо решающего влияния на деятельность коллекционеров нумизматики. В целом же в новых условиях жизнь коллекционеров-нумизматов протекает интересно и достаточно плодотворно.

В заключение хотелось бы поделиться с читателями еще одним собственным открытием. На самом деле оно, конечно, не открытие обязательно где-нибудь, кем-нибудь это уже замечено, а может быть, и описано. Однако автор, не натолкнувшись на такое исследование, предпочитает придерживаться лестного для себя представления о первичности своих обобщений. Оно выглядит примерно так - у нумизматов-собирателей наблюдается вторая молодость. Что это за штука? Массу случаев видел, как собиратели бросали свое увлечение, входя во взрослую пору (времени нет, денег не хватает, голова другим занята и пр.). Бросали - а где-то после пятидесяти возобновляли свое увлечение, и с большим удовольствием. Почему так происходит? Скорее всего, услышите: либо от скучной жизни, либо нужда заставила: собирать, чтобы перепродать.

Верно и неверно. А может быть, потому, что человек, переваливая за пятьдесят, - вернее даже не человек, а его организм ошушает потребность в «энергизации» ввиду спада общего тонуса. Эта потребность в нас генетична, наследие древнейших времен, когда тонусный спад был опасной угрозой (в стаде-стае оттесняли на вторые роли, легче можно стать добычей и т.д.). Однако сейчас, когда тонусный спад не так опасен, как некогда, - энергетизация, им побуждаемая, вполне уместна и полезна.

Она укрепляет организм. Так вот, большинству людей эту потребность трудно удовлетворить (не находят способов).

У нумизмата же это средство всегда под рукой - пробудить в себе заново собирательский азарт. И полагая, что спасается от тоски или прирабатывает, он еще обновляет и себя. Возникает некий духовный подъем, и старение отодвигается.

В общем, с любой точки зрения быть собирателем - есть смысл. И они - коллекционеры, эти столь обычно выглядящие, обычно живущие, невысоко себя ставящие, часто ругаемые люди - суть все-таки люди некоторым образом избранные - люди, нашедшие себя и продлевающие себе жизнь и доставляющие эстетическое наслаждение окружающим.

И давайте так на себя и будем смотреть!

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html

[~DETAIL_TEXT_TYPE] => html

[PREVIEW_TEXT] => Нумизматы - это люди, хорошо знающие монеты, но плохо осведомленные о себе подобных и о своих возможностях. Те, кто увлекается нумизматикой давно, знают: в советское время у нумизматов была плохая общественная репутация. Их считали если уж не теми, по ком «плачет тюрьма», то уж обязательно относили к категории к таковым тяготевшим. А если добавить, что и в семье, да и в обществе, к нумизматам относились часто презрительно - не делом, де, занят мужик, то собиратель порой вообще оказывался в положении изгоя, как среди своих родных, так и в общественном окружении.

[~PREVIEW_TEXT] => Нумизматы - это люди, хорошо знающие монеты, но плохо осведомленные о себе подобных и о своих возможностях. Те, кто увлекается нумизматикой давно, знают: в советское время у нумизматов была плохая общественная репутация. Их считали если уж не теми, по ком «плачет тюрьма», то уж обязательно относили к категории к таковым тяготевшим. А если добавить, что и в семье, да и в обществе, к нумизматам относились часто презрительно - не делом, де, занят мужик, то собиратель порой вообще оказывался в положении изгоя, как среди своих родных, так и в общественном окружении.

[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html

[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html

[PREVIEW_PICTURE] => Array

(

[ID] => 2552329

[TIMESTAMP_X] => 24.06.2025 13:23:38

[MODULE_ID] => iblock

[HEIGHT] => 66

[WIDTH] => 100

[FILE_SIZE] => 7768

[CONTENT_TYPE] => image/jpeg

[SUBDIR] => iblock/450/2pkx6fnsi1pv54rskimgj91873vzszm0

[FILE_NAME] => 322241.jpg

[ORIGINAL_NAME] => 322241.jpg

[DESCRIPTION] =>

[HANDLER_ID] =>

[EXTERNAL_ID] => d5dd088dd2edd21a111f210957843752

[VERSION_ORIGINAL_ID] =>

[META] =>

[SRC] => /upload/iblock/450/2pkx6fnsi1pv54rskimgj91873vzszm0/322241.jpg

[UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/450/2pkx6fnsi1pv54rskimgj91873vzszm0/322241.jpg

[SAFE_SRC] => /upload/iblock/450/2pkx6fnsi1pv54rskimgj91873vzszm0/322241.jpg

[ALT] => Особенные черты психологического портрета коллекционера-нумизмата (заметки старого собирателя). Полищук Ю.Ф.

[TITLE] => Особенные черты психологического портрета коллекционера-нумизмата (заметки старого собирателя). Полищук Ю.Ф.

)

[~PREVIEW_PICTURE] => 2552329

[LANG_DIR] => /

[~LANG_DIR] => /

[CODE] =>

[~CODE] =>

[EXTERNAL_ID] => 251726

[~EXTERNAL_ID] => 251726

[IBLOCK_TYPE_ID] => st

[~IBLOCK_TYPE_ID] => st

[IBLOCK_CODE] => library

[~IBLOCK_CODE] => library

[IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>

[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>

[LID] => s1

[~LID] => s1

[EDIT_LINK] =>

[DELETE_LINK] =>

[DISPLAY_ACTIVE_FROM] =>

[FIELDS] => Array

(

[SHOW_COUNTER] => 155

)

[DISPLAY_PROPERTIES] => Array

(

)

[IPROPERTY_VALUES] => Array

(

)

)

[1] => Array

(

[SHOW_COUNTER] => 175

[~SHOW_COUNTER] => 175

[ID] => 251218

[~ID] => 251218

[IBLOCK_ID] => 6

[~IBLOCK_ID] => 6

[IBLOCK_SECTION_ID] =>

[~IBLOCK_SECTION_ID] =>

[NAME] => Вклад Императрицы Екатерины II в развитие русского медальерного искусства. Гаврилова Л.М.

[~NAME] => Вклад Императрицы Екатерины II в развитие русского медальерного искусства. Гаврилова Л.М.

[ACTIVE_FROM_X] =>

[~ACTIVE_FROM_X] =>

[ACTIVE_FROM] =>

[~ACTIVE_FROM] =>

[TIMESTAMP_X] => 02.06.2025 15:27:41

[~TIMESTAMP_X] => 02.06.2025 15:27:41

[DETAIL_PAGE_URL] => /lib/251218/

[~DETAIL_PAGE_URL] => /lib/251218/

[LIST_PAGE_URL] => /lib/index.php?ID=6

[~LIST_PAGE_URL] => /lib/index.php?ID=6

[DETAIL_TEXT] => Наследие Екатерины II в области медальерного искусства, тесно связанное с занятиями императрицы русской историей, составляет неотъемлемую часть русской культуры и отечественной историографии. Вместе с тем в имеющейся литературе оно не получило должного освещения и малоизвестно широкому кругу читателей [1].

В России второй половины XVIII в. медаль становится наглядным средством демонстрации успехов и побед России, проводником государственной идеологии. Годы правления Екатерины II уникальны в плане отражения в медальерном искусстве ее внутренней и внешней политики, создания серий медалей по интерпретации истории России.

Первая же медаль, связанная с правлением Екатерины II, коронационная, дала повод императрице задуматься о важной роли медальерного искусства в формировании официальной идеологии ее правления. Не случайно в ее царствование были созданы две коронационные медали. Первая, в силу понятных причин, была изготовлена в 1762 г. спешно и не отвечала полностью требованиям и замыслам императрицы (рис. 1).

Рис. 1. Медаль на вступление императрицы Екатерины II на престол. Медальеры: Т. Иванов, И.Г. Вехтер, 1762

Поэтому в 1767 г. И.Г. Вехтером была создана вторая коронационная медаль с изображением Екатерины II в образе Минервы.

Вступление Екатерины в 1762 г. на престол ознаменовали пышные коронационные торжества в Москве. Они сопровождались грандиозным маскарадом «Торжествующая Минерва», который провозгласил, что в России наступает век Минервы - век правосудия, расувета наук, искусства, мудрости. Эта же идея была положена в основу медали в память восшествия Екатерины II на престол: на лицевой стороне изображение императрицы в доспехах и шлеме, увенчанном атрибутом богини мудрости - совой. На оборотной стороне изображение сидящей императрицы в коронационном платье. Перед ней аллегорическое изображение России в образе коленопреклоненной женщины, поддерживаемой св. Георгием и подносящей на подушке корону и скипетр. Ангел на заднем плане указывает правой рукой на небо, где Провидение в образе сидящей на облаке женщины, указывает на императрицу. Надпись сверху «СЕ СПАСЕНИЕ ТВОЕ», в обрезе: «ИЮНЯ 28 ДНЯ 1762 ГОДУ» (рис.2).

Рис. 2. Медаль на вступление императрицы Екатерины II на престол. Медальер И.Г. Вехтер, 1767

Не вызывает сомнения, что эта медаль создавалась при непосредственном участии Екатерины II. Языком аллегорий и символов провозглашается наступление эпохи просвещенного абсолютизма и, самое главное - утверждается идея о спасении России после дворцового переворота 1762 г, в результате которого пришла к власти Екатерина II. Коронационная медаль демонстрирует умение ее создателей через надписи и систему аллегорических образов воплотить и выразить важнейшие иден времени. К тому же медаль можно было многократно воспроизвести, а большой тираж открывал возможность для ее широкого распространения в России и за рубежом. Не случайно золотые и серебряные экземпляры этой медали были вставлены в крышки табакерок и преподнесены затем главным участникам переворота 1762 г. Екатерина II очень часто использовала эту медаль и в качестве дипломатического дара.

Важнейшими идеологически направленными мероприятиями Екатерины в медальерном деле были: выпуск портретной серии медалей русских князей и царей, основание Медальных комитетов и создание исторической серии медалей на события древней русской истории.

Появление портретной серии медалей было связано с интересом императрицы к отечественной истории и медальерному искусству. При ней в 1768 - 1774 гг. была создана серия из 58 круглых медалей русских князей и царей. Основой для ее создания стали «Краткий Российский летописец» М.В. Ломоносова и серия русских князей и царей, вырезанных И. Доршем на зеленой яшме [2]. На лицевой стороне всех медалей помещен погрудный портрет князя или царя с круговой надписью, содержащей его имя и титул. На оборотной стороне расположена надпись из «Краткого Российского летописца» с указанием, каким образом был унаследован великокняжеский или царский престол, и перечислением основных событий и достижений правителя. Например, медаль «Ольга Святая»: надпись по окружности «ВЕЛ[ИКАЯ] КН[ЯГИНЯ] ОЛЬГА СВЯТАЯ СУПРУГА ИГОРЕВА», на обороте: «В малолетство сына своего Святослава владела Россиею, нач. княжить 945 г. в Цареграде приняла Христиан. Греч. веру. Вл[адела] 19 жила близ 80 л[ет]».

В целом портретная серия медалей представляла собой своеобразное наглядное пособие и демонстрировала основную идею сочинения М.В. Ломоносова о преимуществах для России самодержавного правления, в котором он видел залог «блаженства» и «благосостояния» отечества. В последующем этот тезис, поддержанный Екатериной II, занял центральное место в русской официальной историографии и получил дальнейшее развитие в исторической серии медалей [3].

Следующим важнейшим шагом не только в развитии медальерного искусства, но и мероприятием огромного идеологического звучания стало учреждение двух Медальных комитетов. Они были основаны указом Екатерины II от 9 мая 1772 г. для создания «медалической со времен Государя Императора Петра Великого истории». Медальные комитеты представляли собой государственное учреждение; перед ними ставилась следующая задача: подготовить для издания альбом с рисунками старых и вновь спроектированных медалей с историческими комментариями, а новые медали отчеканить на Монетном дворе. Таким образом, цель Медальных комитетов - создать «медалические» истории Петра Великого и последующих правителей на бумаге в виде альбомов и в металле - в виде серий медалей.

В состав Медальных комитетов были включены историк князь М.М. Щербатов, переводчик и историк А.А. Нартов, поэт и писатель М.М. Херасков, специалист в области медальерного искусства Я.Я. Штелин, художник - профессор исторической живописи Г.И. Козлов и переводчик - знаток латыни С. де Вилье. В результате деятельности Медальных комитетов в 1774 г. для издания в печати был подготовлен альбом, содержащий 128 рисунков медалей (из них 82 оригинальных проекта) с историческими комментариями событий и описаниями медалей периода правления Петра I. Однако альбом не был издан, а проекты медалей не были осуществлены из-за того, что все силы Монетного двора были брошены на создание исторической серии медалей по проектам императрицы.

Екатерина II, пришедшая к власти путем дворцового переворота, оправдание своего пребывания на престоле видела прежде всего в принятии на себя наследия Петра Великого и продолжении его преобразований, Именно для этого через Медальные комитеты Екатерина обращается к историческому материалу, чтобы пропагандировать свои взгляды не только на прошлое, но и на настоящее.

Идея принятия наследия Петра I императрицей Екатериной II сталя центральной в ряде медалей. Среди них медаль в память 50-летия Академии наук (1776) (рис. 3).

Рис. 3. Медаль в память 50-летия Академии наук. Медальеры: С. Юдин, И.Г. Егер, 1776

Надпись на се оборотной стороне гласит, «ЕЮ ПРОЦВЕТАТЬ НАСАЖДЕНIЯ ПЕТРОВЫ». Композиция и легенда оборотной стороны следующей медали - в память открытия монумента Петру I в Петербурге в 1782 г. - является наиболее выразительной в плане утверждения вышеназванного постулата. На лицевой стороне помещен погрудный портрет Екатерины II, а на оборотной стороне - изображение конной статуи Петра I на гранитной глыбе. Надпись на глыбе: «Петру I Екатерина II», в обрезе «ЛЕТА 1782 АВГУСТА 6 ДНЯ». Отсутствие надписей на медали, кроме надписи на постаменте, акцентирует основную идею: преемницей великих дел Петра (он первый) является Екатерина (вторая, после Петра). Императрица очень любила эту медаль и широко использовала ее в качестве дипломатических даров.

Увлечение Екатерины историей России и медальерным искусством нашло также свое отражение в написании ею исторического сочинения под названием «Записки касательно российской истории» (1783 - 1794) и в создании проектов медалей на изложенные исторические события [4]. Екатерина составила 235 проектов медалей на события российской истории. Они охватывали период с 862 по 1132 г. (со смерти легендарного Гостомысла до конца правления Мстислава I). Под ее контролем были реализованы 94 проекта, выпуск медалей исторической серии продолжался вплоть до смерти Екатерины в 1796 г. Над изготовлением штемпелей медалей работали лучшие русские резчики: С. Юдин, Т. Иванов, П. Бобровшиков, Н.А. Алексеев.

Осуществленные проекты медалей императрицы выстраивают впечатляющий зрительный ряд большой силы воздействия. Перед нами предстают легендарный Рюрик с братьями, готовые перейти границу с русскими землями; разворачиваются картины из жизни княгини Ольги. Екатерина II считала глупой выдумкой историков факт жестокой и беспощадной расправы Ольги над древлянами [5]. Поэтому в изображении оборотной стороны медали «На победу Святослава и Ольги в краю древлянском» мы видим вполне мирную картину, где княгиня Ольга со Святославом обозревают раскинутые за рекой поля и жилища древлян.

В исторической серии медалей императрица наряду с Петром выстраивает своих героев-предшественников в лице выдающихся великих князей, проектируя на прошлое образ своего правления.Таким образом, выдвигается совершенно новая идея - деятельность таких правителей, как Ольга, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, как и Петр и сама Екатерина, во благо, просвещение и процветание России внутренне присуща русской монархии [6]. Кроме всего прочего, этим объясняется горячее желание императрицы быстрее увидеть реализованными свои проекты исторической серии медалей.

Известная английская исследовательница эпохи Екатерины II Исабель де Мадариага отмечает, что двор монарха был не просто частным жилищем государя. Он являлся центром, излучавшим традиции культуры на всю страну, куда только доходил этот свет. И в этом смысле Екатерина II дала гораздо более сильный толчок интеллектуальной жизни в России, чем ее многие предшественники [7]. От Екатерины II, увлекавшейся медальерным искусством, исходил мощный импульс для подражания. Ее увлечения разделяли не только ее близкие друзья, но и члены императорского двора. Резьбе на камне и стали обучалась, например, Мария Федоровна (супруга Павла), обнаружив значительный к этому талант. Большое влияние на Екатерину II оказал ее фаворит Александр Ланской. Под его воздействием интерес императрицы к геммам и медальерному искусству стал серьезным.

Фаворит разделял вкусы императрицы, между ними была особая духовная близость. Об этом мы узнаем из письма Екатерины II ее французскому корреспонденту Гримму после трагической смерти A. Ланского: «Моего счастья не стало. Я думала, что сама не переживу невознаградимой потери моего лучшего друга… Я надеялась, что он будет опорой моей старости: он усердно трудился над своим образованием, делал успехи, усвоил себе мои вкусы. Это был юноша, которого я воспитывала, признательный, с мягкой душой, честный, разделявший мои огорчения, когда они случались, и радовался моим радостям». И в завершение императрица добавляет: «Не могу ни спать, ни есть; чтение нагоняет на меня тоску, а писать я не в силах…» [8].

Удивительно, что в эти тяжелейшие для императрицы дни, она вынашивает идею увековечения образа любимого человека и… проектирует медаль в память о своей любви.

Следует подчеркнуть, что при Екатерине II значительно увеличивается число персональных медалей, призванных отметить конкретные заслуги подданных перед троном и отечеством. Такого рода медали имели большое воспитательное значение и призывали граждан к верному служению России. Выпуск медали в честь частного лица воспринимался современниками как знак высокого отличия. Этой чести были удостоены А.Г. Орлов - за Чесменское сражение 26 июня 1770 г., И.И. Бецкой - за основание воспитательных и учебных заведений в Москве и Петербурге, Г.А. Потемкин - за победы в русско-турецкой войне 1787-1791 гг., за вклад в освоение вновь приобретенных территорий в результате русско-турецких войн, А.В. Суворов - за одержанные победы под Измаилом, Фокшанами, Кинбурном и Рымником в 1787, 1789 и в 1790 гг. и др. О личном участии Екатерины II в проектировании некоторых персональных медалей говорят принадлежащие ей легенды реверсов медалей, посвященных А.Г. Орлову за победу под Чесмой в 1770 г., (рис. 4).

Рис. 4. Медаль в честь графа А.Г. Орлова за победу под Чесмой в 1770 г. Медальер И.Б. Гасс 1770-1771

Г.Г. Орлову за избавление Москвы от моровой язвы в 1771 г., а также автограф императрицы от 30 июня 1789 г., свидетельствующий о сочинении ею легенд для трех вариантов памятных медалей в честь Г.А. Потемкина.

Во второй половине XVIII в. неизмеримо расширились сюжеты всех видов медалей, как памятных, так и наградных и персональных. О популярности медальерного искусства рассматриваемого времени свидетельствует факт широкого проникновения медали в культуру и быт России - медали включаются в декор памятников прикладного искусства: табакерок, кубков, стоп, подносов; повторяются в изделиях русских косторезов и т.д.

В заключение отметим, что роль Екатерины II в развитии медальерного искусства трудно переоценить, эпоха ее правления становится временем подлинного расцвета этой области малой пластики. По инициативе императрицы во второй половине XVIII в в Россию были приглашены из Европы лучшие резчики на камне и в металле (Гасс, Егер, Вехтер), подготовлены высококвалифицированные и талантливые русские медальеры (Т. Иванов, П. Бобровщиков, C. Юдин, Н. Алексеев и др.). Надписи на медалях тщательно

редактировались, при Екатерине II русский язык занимает прочное место в медальерном искусстве. Не будет преувеличением сказать, что каждая медаль периода ее правления могла быть отчеканена только с ее одобрения, после прохождения своеобразной идеологической цензуры. Вкусы Екатерины II, ее ориентация на античные образцы сказались и на переходе к новому стилю классицизму - в русском медальерном искусстве. Особо следует отметить вклад Екатерины II в идеологическое наполнение содержания медалей второй половины XVIII в. Такое широкое и продуманное использование возможностей медальерного искусства в пропаганде и обосновании государственной идеологии, официальной интерпретации русской истории было уникальным и беспрецедентным по своим масштабам для всей истории России.

Примечания

1. Гаврилова Л.М. Роль императрицы Екатерины II в развитии русского медальерного искусства// Филимоновские чтения. Вып. 2. М.: Музеи Московского Кремля, 2004. С. 210-229 .

2. Шукина Е.С. Ломоносов и русское медальерное искусство// Ломоносов: Сборник статей и материалов. М.; Л.: АН СССР,1960. Вып. IV. С. 251, 253. Она же: Два века русской медали: Медальерное искусство в России 1700-1917 гг. М: ТЕРРА, 2000. С. 63; Каган Ю.О. Еще раз о Доршевой серии портретов русских князей и царей. Историографический аспект и новые материалы//Из истории петровских коллекций. Сборник научных трудов. Государственный Эрмитаж. СПб., 2000. С. 207-257 .

3. Гаврилова Л.М. Русская историческая мысль и медальерное искусство в эпоху Екатерины II. СПб.: Горный институт им. Г.В.Плеханова, 2000. С. 207 - 257.

4. Гаврилова Л.М. Екатерина II - автор проектов медалей на события русской истории//Нумизматика на рубеже веков. Труды Государственного Исторического музея. Вып. 125. Нумизматический сборник. Ч. XV. М., 2001. С. 343-357 .

5. Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей с объяснительными примечаниями академика А.М.Пыпина. Т.8. СПб., 1906, С.48, 50.

6. Этот факт был отмечен американским историком Уортманом: Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т.1. М.: ОГИ, 2002. С. 183.

7. Исабель де Мадариага. Россия в эпоху Екатерины Великой. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 521.

8. Письма Екатерины Второй к барону Грамму// Русский архив. М., 1878. С. 99.

[~DETAIL_TEXT] => Наследие Екатерины II в области медальерного искусства, тесно связанное с занятиями императрицы русской историей, составляет неотъемлемую часть русской культуры и отечественной историографии. Вместе с тем в имеющейся литературе оно не получило должного освещения и малоизвестно широкому кругу читателей [1].

В России второй половины XVIII в. медаль становится наглядным средством демонстрации успехов и побед России, проводником государственной идеологии. Годы правления Екатерины II уникальны в плане отражения в медальерном искусстве ее внутренней и внешней политики, создания серий медалей по интерпретации истории России.

Первая же медаль, связанная с правлением Екатерины II, коронационная, дала повод императрице задуматься о важной роли медальерного искусства в формировании официальной идеологии ее правления. Не случайно в ее царствование были созданы две коронационные медали. Первая, в силу понятных причин, была изготовлена в 1762 г. спешно и не отвечала полностью требованиям и замыслам императрицы (рис. 1).

Рис. 1. Медаль на вступление императрицы Екатерины II на престол. Медальеры: Т. Иванов, И.Г. Вехтер, 1762

Поэтому в 1767 г. И.Г. Вехтером была создана вторая коронационная медаль с изображением Екатерины II в образе Минервы.

Вступление Екатерины в 1762 г. на престол ознаменовали пышные коронационные торжества в Москве. Они сопровождались грандиозным маскарадом «Торжествующая Минерва», который провозгласил, что в России наступает век Минервы - век правосудия, расувета наук, искусства, мудрости. Эта же идея была положена в основу медали в память восшествия Екатерины II на престол: на лицевой стороне изображение императрицы в доспехах и шлеме, увенчанном атрибутом богини мудрости - совой. На оборотной стороне изображение сидящей императрицы в коронационном платье. Перед ней аллегорическое изображение России в образе коленопреклоненной женщины, поддерживаемой св. Георгием и подносящей на подушке корону и скипетр. Ангел на заднем плане указывает правой рукой на небо, где Провидение в образе сидящей на облаке женщины, указывает на императрицу. Надпись сверху «СЕ СПАСЕНИЕ ТВОЕ», в обрезе: «ИЮНЯ 28 ДНЯ 1762 ГОДУ» (рис.2).

Рис. 2. Медаль на вступление императрицы Екатерины II на престол. Медальер И.Г. Вехтер, 1767

Не вызывает сомнения, что эта медаль создавалась при непосредственном участии Екатерины II. Языком аллегорий и символов провозглашается наступление эпохи просвещенного абсолютизма и, самое главное - утверждается идея о спасении России после дворцового переворота 1762 г, в результате которого пришла к власти Екатерина II. Коронационная медаль демонстрирует умение ее создателей через надписи и систему аллегорических образов воплотить и выразить важнейшие иден времени. К тому же медаль можно было многократно воспроизвести, а большой тираж открывал возможность для ее широкого распространения в России и за рубежом. Не случайно золотые и серебряные экземпляры этой медали были вставлены в крышки табакерок и преподнесены затем главным участникам переворота 1762 г. Екатерина II очень часто использовала эту медаль и в качестве дипломатического дара.

Важнейшими идеологически направленными мероприятиями Екатерины в медальерном деле были: выпуск портретной серии медалей русских князей и царей, основание Медальных комитетов и создание исторической серии медалей на события древней русской истории.

Появление портретной серии медалей было связано с интересом императрицы к отечественной истории и медальерному искусству. При ней в 1768 - 1774 гг. была создана серия из 58 круглых медалей русских князей и царей. Основой для ее создания стали «Краткий Российский летописец» М.В. Ломоносова и серия русских князей и царей, вырезанных И. Доршем на зеленой яшме [2]. На лицевой стороне всех медалей помещен погрудный портрет князя или царя с круговой надписью, содержащей его имя и титул. На оборотной стороне расположена надпись из «Краткого Российского летописца» с указанием, каким образом был унаследован великокняжеский или царский престол, и перечислением основных событий и достижений правителя. Например, медаль «Ольга Святая»: надпись по окружности «ВЕЛ[ИКАЯ] КН[ЯГИНЯ] ОЛЬГА СВЯТАЯ СУПРУГА ИГОРЕВА», на обороте: «В малолетство сына своего Святослава владела Россиею, нач. княжить 945 г. в Цареграде приняла Христиан. Греч. веру. Вл[адела] 19 жила близ 80 л[ет]».

В целом портретная серия медалей представляла собой своеобразное наглядное пособие и демонстрировала основную идею сочинения М.В. Ломоносова о преимуществах для России самодержавного правления, в котором он видел залог «блаженства» и «благосостояния» отечества. В последующем этот тезис, поддержанный Екатериной II, занял центральное место в русской официальной историографии и получил дальнейшее развитие в исторической серии медалей [3].

Следующим важнейшим шагом не только в развитии медальерного искусства, но и мероприятием огромного идеологического звучания стало учреждение двух Медальных комитетов. Они были основаны указом Екатерины II от 9 мая 1772 г. для создания «медалической со времен Государя Императора Петра Великого истории». Медальные комитеты представляли собой государственное учреждение; перед ними ставилась следующая задача: подготовить для издания альбом с рисунками старых и вновь спроектированных медалей с историческими комментариями, а новые медали отчеканить на Монетном дворе. Таким образом, цель Медальных комитетов - создать «медалические» истории Петра Великого и последующих правителей на бумаге в виде альбомов и в металле - в виде серий медалей.

В состав Медальных комитетов были включены историк князь М.М. Щербатов, переводчик и историк А.А. Нартов, поэт и писатель М.М. Херасков, специалист в области медальерного искусства Я.Я. Штелин, художник - профессор исторической живописи Г.И. Козлов и переводчик - знаток латыни С. де Вилье. В результате деятельности Медальных комитетов в 1774 г. для издания в печати был подготовлен альбом, содержащий 128 рисунков медалей (из них 82 оригинальных проекта) с историческими комментариями событий и описаниями медалей периода правления Петра I. Однако альбом не был издан, а проекты медалей не были осуществлены из-за того, что все силы Монетного двора были брошены на создание исторической серии медалей по проектам императрицы.

Екатерина II, пришедшая к власти путем дворцового переворота, оправдание своего пребывания на престоле видела прежде всего в принятии на себя наследия Петра Великого и продолжении его преобразований, Именно для этого через Медальные комитеты Екатерина обращается к историческому материалу, чтобы пропагандировать свои взгляды не только на прошлое, но и на настоящее.

Идея принятия наследия Петра I императрицей Екатериной II сталя центральной в ряде медалей. Среди них медаль в память 50-летия Академии наук (1776) (рис. 3).

Рис. 3. Медаль в память 50-летия Академии наук. Медальеры: С. Юдин, И.Г. Егер, 1776

Надпись на се оборотной стороне гласит, «ЕЮ ПРОЦВЕТАТЬ НАСАЖДЕНIЯ ПЕТРОВЫ». Композиция и легенда оборотной стороны следующей медали - в память открытия монумента Петру I в Петербурге в 1782 г. - является наиболее выразительной в плане утверждения вышеназванного постулата. На лицевой стороне помещен погрудный портрет Екатерины II, а на оборотной стороне - изображение конной статуи Петра I на гранитной глыбе. Надпись на глыбе: «Петру I Екатерина II», в обрезе «ЛЕТА 1782 АВГУСТА 6 ДНЯ». Отсутствие надписей на медали, кроме надписи на постаменте, акцентирует основную идею: преемницей великих дел Петра (он первый) является Екатерина (вторая, после Петра). Императрица очень любила эту медаль и широко использовала ее в качестве дипломатических даров.

Увлечение Екатерины историей России и медальерным искусством нашло также свое отражение в написании ею исторического сочинения под названием «Записки касательно российской истории» (1783 - 1794) и в создании проектов медалей на изложенные исторические события [4]. Екатерина составила 235 проектов медалей на события российской истории. Они охватывали период с 862 по 1132 г. (со смерти легендарного Гостомысла до конца правления Мстислава I). Под ее контролем были реализованы 94 проекта, выпуск медалей исторической серии продолжался вплоть до смерти Екатерины в 1796 г. Над изготовлением штемпелей медалей работали лучшие русские резчики: С. Юдин, Т. Иванов, П. Бобровшиков, Н.А. Алексеев.

Осуществленные проекты медалей императрицы выстраивают впечатляющий зрительный ряд большой силы воздействия. Перед нами предстают легендарный Рюрик с братьями, готовые перейти границу с русскими землями; разворачиваются картины из жизни княгини Ольги. Екатерина II считала глупой выдумкой историков факт жестокой и беспощадной расправы Ольги над древлянами [5]. Поэтому в изображении оборотной стороны медали «На победу Святослава и Ольги в краю древлянском» мы видим вполне мирную картину, где княгиня Ольга со Святославом обозревают раскинутые за рекой поля и жилища древлян.

В исторической серии медалей императрица наряду с Петром выстраивает своих героев-предшественников в лице выдающихся великих князей, проектируя на прошлое образ своего правления.Таким образом, выдвигается совершенно новая идея - деятельность таких правителей, как Ольга, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, как и Петр и сама Екатерина, во благо, просвещение и процветание России внутренне присуща русской монархии [6]. Кроме всего прочего, этим объясняется горячее желание императрицы быстрее увидеть реализованными свои проекты исторической серии медалей.

Известная английская исследовательница эпохи Екатерины II Исабель де Мадариага отмечает, что двор монарха был не просто частным жилищем государя. Он являлся центром, излучавшим традиции культуры на всю страну, куда только доходил этот свет. И в этом смысле Екатерина II дала гораздо более сильный толчок интеллектуальной жизни в России, чем ее многие предшественники [7]. От Екатерины II, увлекавшейся медальерным искусством, исходил мощный импульс для подражания. Ее увлечения разделяли не только ее близкие друзья, но и члены императорского двора. Резьбе на камне и стали обучалась, например, Мария Федоровна (супруга Павла), обнаружив значительный к этому талант. Большое влияние на Екатерину II оказал ее фаворит Александр Ланской. Под его воздействием интерес императрицы к геммам и медальерному искусству стал серьезным.

Фаворит разделял вкусы императрицы, между ними была особая духовная близость. Об этом мы узнаем из письма Екатерины II ее французскому корреспонденту Гримму после трагической смерти A. Ланского: «Моего счастья не стало. Я думала, что сама не переживу невознаградимой потери моего лучшего друга… Я надеялась, что он будет опорой моей старости: он усердно трудился над своим образованием, делал успехи, усвоил себе мои вкусы. Это был юноша, которого я воспитывала, признательный, с мягкой душой, честный, разделявший мои огорчения, когда они случались, и радовался моим радостям». И в завершение императрица добавляет: «Не могу ни спать, ни есть; чтение нагоняет на меня тоску, а писать я не в силах…» [8].

Удивительно, что в эти тяжелейшие для императрицы дни, она вынашивает идею увековечения образа любимого человека и… проектирует медаль в память о своей любви.

Следует подчеркнуть, что при Екатерине II значительно увеличивается число персональных медалей, призванных отметить конкретные заслуги подданных перед троном и отечеством. Такого рода медали имели большое воспитательное значение и призывали граждан к верному служению России. Выпуск медали в честь частного лица воспринимался современниками как знак высокого отличия. Этой чести были удостоены А.Г. Орлов - за Чесменское сражение 26 июня 1770 г., И.И. Бецкой - за основание воспитательных и учебных заведений в Москве и Петербурге, Г.А. Потемкин - за победы в русско-турецкой войне 1787-1791 гг., за вклад в освоение вновь приобретенных территорий в результате русско-турецких войн, А.В. Суворов - за одержанные победы под Измаилом, Фокшанами, Кинбурном и Рымником в 1787, 1789 и в 1790 гг. и др. О личном участии Екатерины II в проектировании некоторых персональных медалей говорят принадлежащие ей легенды реверсов медалей, посвященных А.Г. Орлову за победу под Чесмой в 1770 г., (рис. 4).

Рис. 4. Медаль в честь графа А.Г. Орлова за победу под Чесмой в 1770 г. Медальер И.Б. Гасс 1770-1771

Г.Г. Орлову за избавление Москвы от моровой язвы в 1771 г., а также автограф императрицы от 30 июня 1789 г., свидетельствующий о сочинении ею легенд для трех вариантов памятных медалей в честь Г.А. Потемкина.

Во второй половине XVIII в. неизмеримо расширились сюжеты всех видов медалей, как памятных, так и наградных и персональных. О популярности медальерного искусства рассматриваемого времени свидетельствует факт широкого проникновения медали в культуру и быт России - медали включаются в декор памятников прикладного искусства: табакерок, кубков, стоп, подносов; повторяются в изделиях русских косторезов и т.д.

В заключение отметим, что роль Екатерины II в развитии медальерного искусства трудно переоценить, эпоха ее правления становится временем подлинного расцвета этой области малой пластики. По инициативе императрицы во второй половине XVIII в в Россию были приглашены из Европы лучшие резчики на камне и в металле (Гасс, Егер, Вехтер), подготовлены высококвалифицированные и талантливые русские медальеры (Т. Иванов, П. Бобровщиков, C. Юдин, Н. Алексеев и др.). Надписи на медалях тщательно

редактировались, при Екатерине II русский язык занимает прочное место в медальерном искусстве. Не будет преувеличением сказать, что каждая медаль периода ее правления могла быть отчеканена только с ее одобрения, после прохождения своеобразной идеологической цензуры. Вкусы Екатерины II, ее ориентация на античные образцы сказались и на переходе к новому стилю классицизму - в русском медальерном искусстве. Особо следует отметить вклад Екатерины II в идеологическое наполнение содержания медалей второй половины XVIII в. Такое широкое и продуманное использование возможностей медальерного искусства в пропаганде и обосновании государственной идеологии, официальной интерпретации русской истории было уникальным и беспрецедентным по своим масштабам для всей истории России.

Примечания

1. Гаврилова Л.М. Роль императрицы Екатерины II в развитии русского медальерного искусства// Филимоновские чтения. Вып. 2. М.: Музеи Московского Кремля, 2004. С. 210-229 .

2. Шукина Е.С. Ломоносов и русское медальерное искусство// Ломоносов: Сборник статей и материалов. М.; Л.: АН СССР,1960. Вып. IV. С. 251, 253. Она же: Два века русской медали: Медальерное искусство в России 1700-1917 гг. М: ТЕРРА, 2000. С. 63; Каган Ю.О. Еще раз о Доршевой серии портретов русских князей и царей. Историографический аспект и новые материалы//Из истории петровских коллекций. Сборник научных трудов. Государственный Эрмитаж. СПб., 2000. С. 207-257 .

3. Гаврилова Л.М. Русская историческая мысль и медальерное искусство в эпоху Екатерины II. СПб.: Горный институт им. Г.В.Плеханова, 2000. С. 207 - 257.

4. Гаврилова Л.М. Екатерина II - автор проектов медалей на события русской истории//Нумизматика на рубеже веков. Труды Государственного Исторического музея. Вып. 125. Нумизматический сборник. Ч. XV. М., 2001. С. 343-357 .

5. Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей с объяснительными примечаниями академика А.М.Пыпина. Т.8. СПб., 1906, С.48, 50.

6. Этот факт был отмечен американским историком Уортманом: Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т.1. М.: ОГИ, 2002. С. 183.

7. Исабель де Мадариага. Россия в эпоху Екатерины Великой. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 521.

8. Письма Екатерины Второй к барону Грамму// Русский архив. М., 1878. С. 99.

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html

[~DETAIL_TEXT_TYPE] => html

[PREVIEW_TEXT] => Наследие Екатерины II в области медальерного искусства, тесно связанное с занятиями императрицы русской историей, составляет неотъемлемую часть русской культуры и отечественной историографии. Вместе с тем в имеющейся литературе оно не получило должного освещения и малоизвестно широкому кругу читателей [1].

В России второй половины XVIII в. медаль становится наглядным средством демонстрации успехов и побед России, проводником государственной идеологии. Годы правления Екатерины II уникальны в плане отражения в медальерном искусстве ее внутренней и внешней политики, создания серий медалей по интерпретации истории России.

[~PREVIEW_TEXT] => Наследие Екатерины II в области медальерного искусства, тесно связанное с занятиями императрицы русской историей, составляет неотъемлемую часть русской культуры и отечественной историографии. Вместе с тем в имеющейся литературе оно не получило должного освещения и малоизвестно широкому кругу читателей [1].

В России второй половины XVIII в. медаль становится наглядным средством демонстрации успехов и побед России, проводником государственной идеологии. Годы правления Екатерины II уникальны в плане отражения в медальерном искусстве ее внутренней и внешней политики, создания серий медалей по интерпретации истории России.

[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html

[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html

[PREVIEW_PICTURE] => Array

(

[ID] => 2543203

[TIMESTAMP_X] => 02.06.2025 15:27:41

[MODULE_ID] => iblock

[HEIGHT] => 47

[WIDTH] => 100

[FILE_SIZE] => 4070

[CONTENT_TYPE] => image/jpeg

[SUBDIR] => iblock/77c/axknonu79fno3ttak4lic21t6i9sr9yj

[FILE_NAME] => 2.jpg

[ORIGINAL_NAME] => 2.jpg

[DESCRIPTION] =>

[HANDLER_ID] =>

[EXTERNAL_ID] => 6476665da5f367f3db51f0891c7bb6ff

[VERSION_ORIGINAL_ID] =>

[META] =>

[SRC] => /upload/iblock/77c/axknonu79fno3ttak4lic21t6i9sr9yj/2.jpg

[UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/77c/axknonu79fno3ttak4lic21t6i9sr9yj/2.jpg

[SAFE_SRC] => /upload/iblock/77c/axknonu79fno3ttak4lic21t6i9sr9yj/2.jpg

[ALT] => Вклад Императрицы Екатерины II в развитие русского медальерного искусства. Гаврилова Л.М.

[TITLE] => Вклад Императрицы Екатерины II в развитие русского медальерного искусства. Гаврилова Л.М.

)

[~PREVIEW_PICTURE] => 2543203

[LANG_DIR] => /

[~LANG_DIR] => /

[CODE] =>

[~CODE] =>

[EXTERNAL_ID] => 251218

[~EXTERNAL_ID] => 251218

[IBLOCK_TYPE_ID] => st

[~IBLOCK_TYPE_ID] => st

[IBLOCK_CODE] => library

[~IBLOCK_CODE] => library

[IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>

[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>

[LID] => s1

[~LID] => s1

[EDIT_LINK] =>

[DELETE_LINK] =>

[DISPLAY_ACTIVE_FROM] =>

[FIELDS] => Array

(

[SHOW_COUNTER] => 175

)

[DISPLAY_PROPERTIES] => Array

(

)

[IPROPERTY_VALUES] => Array

(